PC-8801|実機BIOSの吸い出し

子供のころ父が唐突に「パソコンを買いに行くぞ」といい、秋葉原へ連れて行かれました。自分はパソコンが欲しいと言ったこともなければ、パソコンの存在も知らなかったときのことです。

ちょうどそのころ流行っていたゲーム・ウォッチやファミコンをねだっても買ってくれなかったのに、なぜかパソコン。

店員のお兄さんが「もうすぐ新しい後継機種がでますよ」と案内されたのですが、「現行機種でいい」、と購入したのがNECのPC-8801mkⅡmodel30。

付属のゲームソフト(ザ・マウスとアドベンチャーゲーム)が2本あり、また別にお店がゲームの詰め合わせのフロッピーディスクを付けてくれて、ゲームばかりやってました。

また、ゲームのプログラムを紹介している書籍などが売られていて、それを買っては一生懸命打ち込んだりしていました。

近所に住む幼地味の同級生がPC-8801mkⅡの後継機種であるPC-8801mkⅡSRを買ったというので早速遊びに行ってゲームソフトのXANADUやメルヘン・ヴェールをやってみて、ゲームBGMのFM音源に驚きました。

その後発売されるゲームは、SR以降の機種に搭載されたV2モード対応のものが世を席巻していくこととなり、自分もPC-8801mkⅡを下取りに出し、PC-8801FHを買うこととなります。

時代は流れ、そんなレトロPCの実機がオークションサイトなどで売られていて、尚エミュレータで楽しむことができるというので、早速試してみることにしました。

M88|PC-8801エミュレータ

ネット検索してみて、完成度が高く導入しやすいのは「M88」だと判断。(http://retropc.net/cisc/m88/)←作者様感謝です。

利用するには88の実機からBIOS.ROMの吸い出しが必要とのこと。BIOSの吸い出しににあたり準備したのは以下のもの。

- ● PC-8801FA

- ● PC-9821 V200 (OSはWindows95)

- ● サンワサプライのRS-232Cクロスケーブル「KRS-117K」

- ● Windows_Vistaのシャープ製のノートPC

- ● 外付けの3.5インチフロッピーディスクドライブとフロッピーディスク

さらに88Breakさんのページ(http://www.cug.net/%7Eakatta/main/index.html)からBIOS吸い出し用のプログラム「TransRom」をダウンロード、使用します。(88Breakさん、Manukeさん、感謝です。)

追記:その後、PC-8801FHとWindows10で通信させることができました。その時の記事はこちらからどうぞ。

PC-8801実機からのRom吸い出し作業

1. ダウンロードしたTransRomを外付けハードディスクドライブ(HDD)へ入れる。

2. HDDからノートPCに接続した外付け3.5インチフロッピーディスクドライブ(3.5FDD)を介して3.5FDへTransRomを入れる。

3. 3.5FDからPC-9821へTransRomを移動。

4. RS-232CクロスケーブルでPC-9821とPC-8801FAをつなぐ。

5. PC8801の通信ボーレートを確認(設定)する。PC8801FH以降の付属キーボードに「PCキー」がある機種では「PCキー」を押しながら起動すれば設定画面に切り替わります。それ以前の機種ではたしか本体前面のディップスイッチで切り替えられたような。

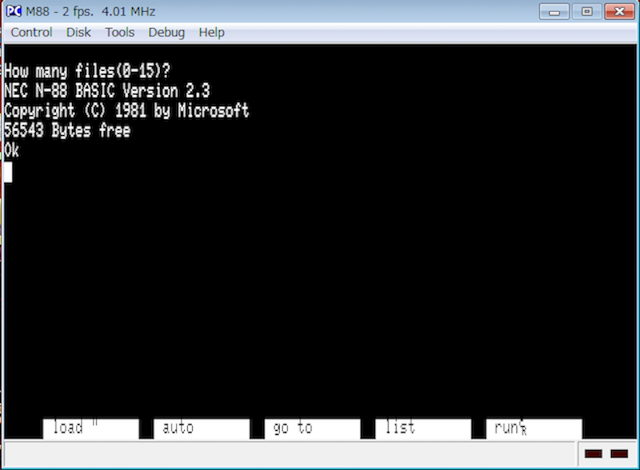

6. PC-8801を再起動しBASICを起動させる(電源入れてしばらくすると「How Many Files(0-15)?」と表示されるので、リターンキーを押下すればO.K。

7. PC-8801でコマンド「LOAD "COM:N71XN」(必ず大文字で)を入力してリターンキーを押下。

8. PC-9821でTransRomを起動し、ダイアログで通信ポートと通信ボーレートを選択(デフォルトでCOM1、9600band)。「送信メニュー」でプログラムの送信をする。

9. プログラム送信後、PC-8801でエラーが発生する(エラーは正常動作)。エラーのあとコマンド「RUN」を打ち込み、リターンキーを押下し実行。PC8801でビープ音が短く3回なるまで待つ。

10. TransRomダイアログメニューから「Romの読み出し」でPC-8801のBIOSロムを取得していきます。

<注> PC8801のFDDのランプが光ったままだと「DISK.ROM」が取得できず、エラーとなってしまいます。これを回避するために、お手持ちのフロッピーディスクを、BASIC起動後の8801に一度セットしてアクセスランプを消してあげてください。はじめエラーがでたときは、PC-8801が壊れているのかと思い焦りました。

以上の手順で吸い出せたRomデータを、PC-9821からWindows_VistaのノートPCにを移すために、3.5インチのフロッピーディスクを使いました。

用意した実機のBIOSとM88を同じフォルダに入れて実行。無事起動できました。

Windows_VistaのノートPCでPC-8801FAのBIOSの吸い出し

その後、USBタイプAコネクターとD-sub9ピンのシリアルケーブルの存在を知り、サンワサプライのRS-232Cクロスケーブル「KRS-423XF3K」(9pin-25pin)とiBUFFALO BSUSRC06のUSBシリアルケーブル

を使って、手持ちのノートPC(OSはWindows VISTA)とPC-88を通信させることができました。

USBシリアルケーブルは、PCによっては接続時に自動的にドライバがインストールされるようですが、自分の場合はバッファロー社のウェブサイトからダウンロードして、インストールさせなければなりませんでした。これが一番大変でした。

COMポート設定を変えながら、通信が確立できるかいろいろ試みて、無事確通信できたときは、嬉しかったです。(自分の場合はCOM3でした)

通信が確立できれば、作業は前述のPC-9821の時と一緒です。

うまく通信できない時はRS-232C端子の接触が悪いのかもしれません。そんなときはコンタクトスプレーを使ってみるとうまくいくかもしれません。自分の場合はコンタクトスプレーで復活しました。

では、みなさまも良き88ライフを!

2018.9