PC-8801|レトロPC修理の教科書

PC-8801修理のことについてネット検索などしていたら、岩崎浩文氏の電子書籍にたどり着きました。早速これを購入し拝見しました。

== 目次 ==

- 1.PC-88の修理のために探し求めていたもの

- 2.レトロPC修理の準備|道具を揃える

- 3.半田作業腕試し

- 4.レトロPC修理の基本メニュー

- 5.PC8801-FH_アルミ電解コンデンサー交換作業

- 6.FDD(フロッピーディスクドライブ)や端子類

- 7.PC-8801FH|動作確認

・岩崎弘文氏の電子書籍

・はんだ付けの教科書

・ハンダゴテは、温度調節機能付のものを

・コテ先交換と吸煙機の導入

・シャドウはんだ

・スパーリング(実地の練習)

・充電池除去とアルミ電解コンデンサの交換

・アルミ電解コンデンサー交換品の選定

・古いアルミ電解コンデンサの除去

・あたらしいコンデンサの設置

・フロッピーディスクドライブ

・端子類

1.PC-88の修理のために探し求めていたもの

岩崎弘文氏の電子書籍

岩崎氏はレトロPC修理について、88以外の機種についても著されていますが、私が実際に購入したのは、以下の4冊です

- ●「ただのレトロPCゲーマーがレトロPC職人になるまで」

- ●「レトロPC修理 はじめの一歩 基礎編:理論と道具」

- ●「レトロPC修理 はじめの一歩 応用編:分解・交換・半田付け」

- ●「PC-8801FH/MH+サウンドボードⅡ 修理マニュアル」

自作PCの組み立てなどしたこともなく、半田ごてなどは義務教育課程で1度使ったきり。そんな自分にとっては、「交換する電解アルミコンデンサーの選定について」「基板を傷めない半田の使用温度」「FDDの扱い方」など、まさに求めていた情報がテンコ盛りでした。

この電子書籍はPDFファイルとしてダウンロードするのですが、いつでも見られるように手持ちのソニーリーダーにも入れることとしました。そのままソニーリーダーに放り込んでも表示がおかしくなるので、フリーソフト「PDFダイエット」を使い、イメージファイルに変換してから、再度ChainLPで最適化、PDF化しました。

ソニーリーダーに興味がありましたらこちらもどうぞ

はんだ付けの教科書

岩崎氏の電子書籍でもはんだ付けについて解説がなされていて助かったのですが、このはんだ付けについて、もっと基本的なことから解説がなされている本がありました。

それは、ハンダ付け(半田付け)職人のはんだ付けblogのブログ主である野瀬昌治氏が著した、

目で見てわかるはんだ付け作業です。

野瀬氏が「はじめに」で書かれているように、「中学時代に1〜2時間学んだことがあるだけ」である私にとって、「なぜ小手先の温度が大切なのか」「母材の固定の重要性」など、とても為になりました。

2.レトロPC修理の準備|道具を揃える

ハンダゴテは、温度調節機能付のものを

岩崎氏のススメに従い道具を揃えてみました。

レトロPC修理を行う諸兄につきましては、「貴重な基板を熱で破壊しない」「きちんとスズと銅の合金層をつくる」ためにも、ハンダゴテは必ず温度調節機能のついたものを選択してください。

- ● 半田ごて_HAKKO FX600

- ● 半田ごて置き台_HAKKO FX633-01

- ● 基板固定台_good ヘルパー st-93

- ● フラックスクリーナー_サンハヤト FL-L15

- ● 半田_goot-SD-63

- ● 半田吸い取り線_gootwick

- ● ソレイド_HAKKO ソレイド 600-01

- ● 保護メガネ_3Mセキュアフィット

コテ先交換と吸煙機の導入

購入した半田ごてに付いている円錐状の小手先をしばらく使っていたのですが、ある時

D型のコテ先であるT18-D24に交換してみたら、熱がよく伝わるのか作業がやりやすくなりました。

そのほかにも、コンデンサ交換作業中、うっかりマスクするのを忘れて蒸発したフラックスを吸ってしまい2週間ほど咳が止まらず困ったことがありました。

そんなことから、

HAKKOの卓上吸煙器を導入しました。

ハンダ付け作業なんて88を弄る時だけだし、そのためだけにいい値段のする吸煙器を買うのもどうだろうか、と思っていたのですが、また辛い思いをするのはイヤなので、思い切って購入しました。

また、

静電気防止手袋なども必須です。

3.半田作業腕試し

シャドウはんだ

手先が器用で細かい作業に自信があればいいのですが、そんな人ばかりではないでしょう。

野瀬氏は著書の中で「シャドウはんだ」を紹介しています。

___ ハンダの小手先を母材にあてて温める → 母材の温度がハンダの融点まで上がったのを見極めて糸ハンダを供給する → ハンダ量を見計らい、ハンダの供給を止める → ハンダが馴染んだのを確認して小手先を離す

という半田付け作業の一連の動きを「シャドウボクシング」のようにやって見る、ということです。

スパーリング(実地の練習)

岩崎氏は「レトロPC修理はじめの一歩応用編」で、ユニバーサル基板をつかったはんだ付けの練習を紹介しています。

いきなり88の基板で半田ごてを使うのは怖いのですが、かといってユニバーサル基板の練習では味気ないな、と思い、秋月電子のヘッドホンアンプ電子工作キットと、ネットIO開発のガイガーカウンターGC10の工作キットを作ってみました。

うまくできました。気分が乗ってきましたので、この勢いで88の基板へとりかかることとします。

4.レトロPC修理の基本メニュー

充電池除去とアルミ電解コンデンサの交換

PC-8801などのレトロPCに使われているアルミ電解コンデンサと充電池には寿命があります。動作しないPC-8801などのレトロPCの修理は、アルミ電解コンデンサを全交換し、そのうえで不具合箇所を特定していく、というのが一番近道のようです。

また、運良く動作するレトロPCをお手持ちの方も、80年代から90年代初頭製造のレトロPCでは使われてるアルミ電解コンデンサはすべて寿命を過ぎているはずです。

アルミ電解コンデンサの液漏れで基板を侵されると取り返しがつきませんし、電解液によりはんだが変質してしまうと、はんだ除去作業の大きな障害となるかもしれません。

岩崎氏が「レトロPCを破壊する最悪の特性」として、「液漏れとそれによる基板パターン・電子部品の破損」をすると指摘する、「充電池の除去」も必須です。

自分の保有するレトロPCでは、充電池の液漏れの確率は高く、その被害もアルミ電解コンデンサの液漏れよりも大きいように感じます。基板のパターン破壊やハンダの変質などがみうけられました。

半田ごてを使うことに抵抗がある方も、充電池除去はニッパーで充電池の脚を切るだけでできますので簡単です。

しかし、雑にこれを行うと、パターンやスルーホールの破損につながるかもしれませんので、丁寧におねがいします。

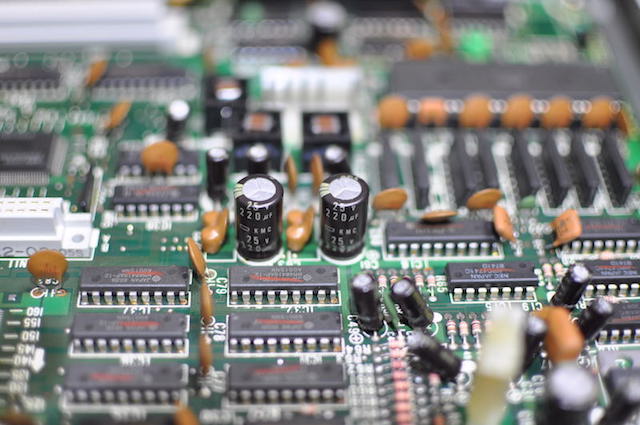

アルミ電解コンデンサー交換品の選定

次は交換するアルミ電解コンデンサーの選定、調達です。

分解したPC基板上に配置された円筒形のアルミ電解コンデンサーを見つけ、基板上に印刷された番号(「C12」など)とコンデンサに印刷されたメーカー名やV、μFの数値などを記録しておき、これを元に交換品を調達します。

「レトロPC修理 はじめの一歩 応用編:分解・交換・半田付け」では、アルミ電解コンデンサーの解説、代替品の選定基準などが詳しく解説されています。また「PC-8801FH/MH+サウンドボードⅡ 修理マニュアル」では具体的な代替品が示されています。

自分の場合はVとμFの数値を同じものを用意し、同じ数値のものがない場合はμFの数値を合わせることを優先し、Vは元々のものより大きな数値のものを。μFの数値が同じものがない場合は、もともとの数値より少し大きなものを、というように選定しています。

岩崎氏の「できれば地元のお店を有効活用して頂きたい」「地元の小売店が無くなってしまわないよう、是非そちらを使って頂きたい」のことばに賛同、早速電子パーツを取り扱う店をネット検索して行ってみました。

かつて自分がPC88で遊んでいた30数年前にも存在していたという店を訪ねました。

こちらの店主であるママさんに欲しいアルミ電解コンデンサーのリストを渡すと、首から下げた虫眼鏡を使って探して揃えてくれました。電子パーツ店を訪れるのは人生初なのですが、こんなに親切なのは珍しいのではないでしょうか。

かなり高齢とみうけられるママさんに定休日を問うと、「ない」とのこと。電子パーツが欲しく なったらいつでも訪れてみることとします。

5.PC-8801FH_アルミ電解コンデンサー交換作業

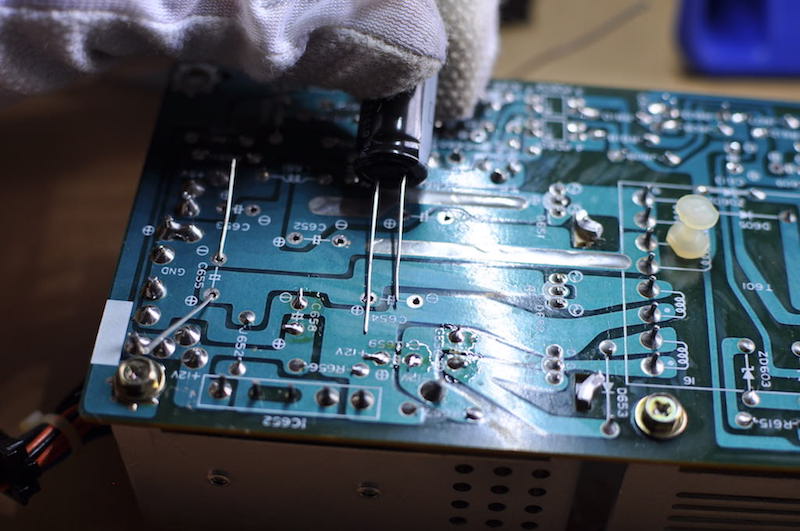

古いアルミ電解コンデンサの除去

基板を壊す恐れのある400℃を超えないよう、温度を概ね370℃程に設定したハンダごてを使い、基板上のアルミ電解コンデンサを除去します。

基板の裏に出ているコンデンサの脚のハンダ周辺にフラックスを塗布 → ハンダ吸い取り線を除去するハンダに当てて、その上からハンダゴテを当る → 加熱されて溶けたハンダが吸い取り線に移動し、コンデンサが外れる

大まかに言えば上記の流れで作業をすすめますが、はじめは吸い取り線がハンダをうまく吸ってくれず大変苦労しました。

これは、購入した半田ごてに付いてきた円錐形の小手先ではハンダにうまく熱が伝わっていなかったようで、前述のように

T18-D24のコテ先に付け替えたらうまくいくようになりました。

PC-8801などレトロPC基板上のコンデンサーに使われたハンダは年月を経て変質しているかもしれません。変質して溶けにくくなっている場合は、新しいはんだを古いハンダの上に溶かしながら熱し、混ぜて、一緒に吸い取り線で取り除く、というやり方が有効です。

上記のやり方でうまくいけば、毛細管現象により吸い取り線にハンダが吸いだされてスルーホールが綺麗に空きます。

吸い取り線でうまく吸い取れずスルーホール内にハンダが残り、コンデンサーの脚がまだくっついている状態でしたら、決して力任せに引っこ抜かず、コンデンサの脚やスルーホールなどを温めながら軽くコンデンサーを引っ張ればハンダが溶けて外れます。

= ポイント =

- ■ 基板をこわさないよう半田ごての温度設定は概ね370℃

- ■ ハンダゴテのコテ先は購入時のものではなく、熱伝達をしやすいものに変える

- ■ 「ハンダの流れをよくする」「金属やハンダ表面の洗浄作用」「金属の再酸化防止」のためにフラックスを使う

- ■ 原液(生)のフラックスを基板上に残すと、母材を腐食させたりショートしたりするので、原液フラックスは洗浄液などを使いきちんと取り除く事(熱を加えて活性化させたフラックスは高い絶縁性を持つので洗浄は必要ない)

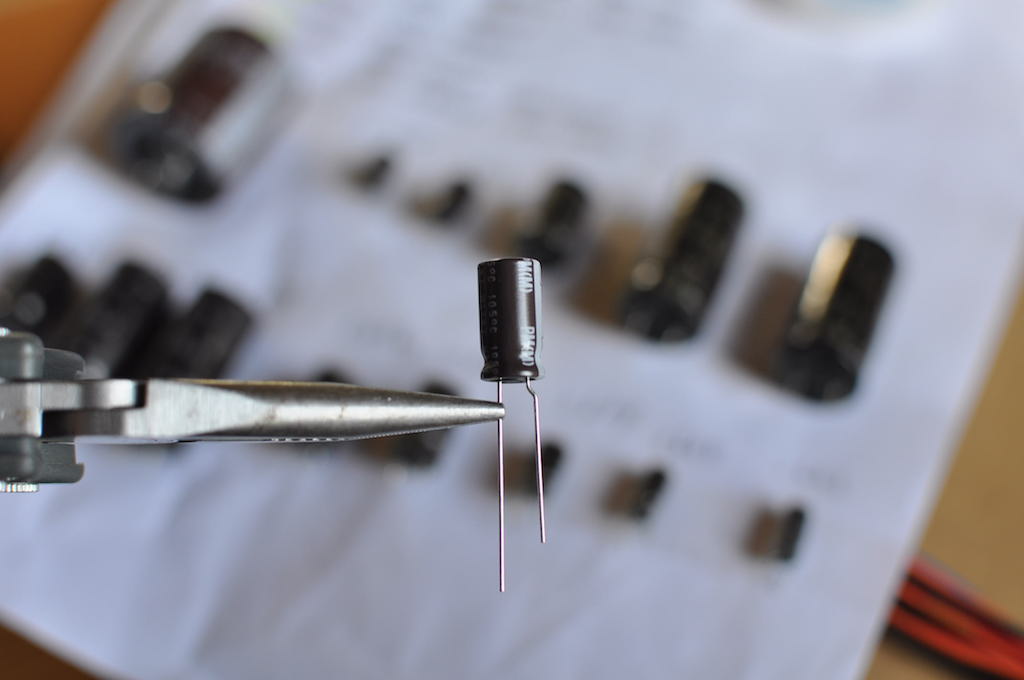

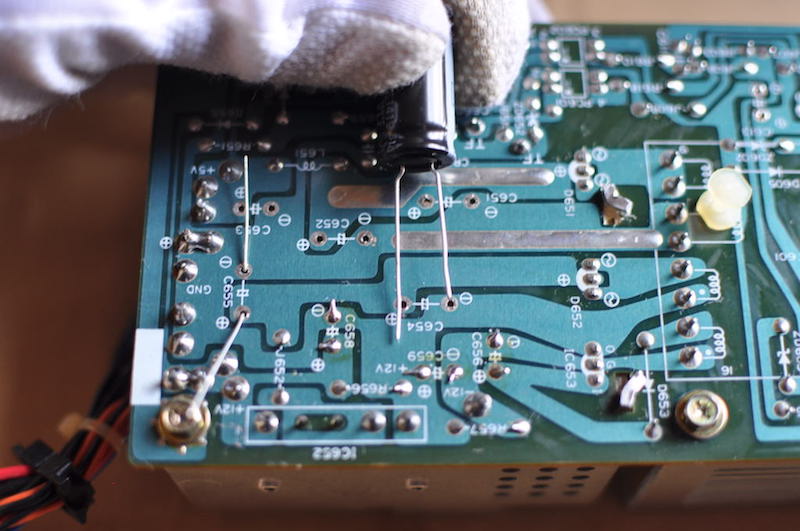

あたらしいコンデンサの設置

用意した交換品のアルミ電解コンデンサーをつけていきます。

アルミ電解コンデンサーは、円筒形のアルミの筒の片側底辺にゴムが配置され、そこから二本のリード線が出ています。

このリード線を、極性に気をつけながらスルーホールに差し込んでいくわけですが、アルミ電解コンデンサのリード線の幅と、基板上のするホールの幅が合わない場合があります。

この時、そのままリード線を差し込むと、リード線根元のゴムが不自然な形になり、結果アルミ電解コンデンサの寿命に影響するそうなのです。

ですので、ラジオペンチなどを使いスルーホールの幅に合わせてコンデンサのリード線を整形してあげてください。

コンデンサのリード線を極性に気をつけてスルーホールに差し込み、基板の裏側に出てきたリード線を開脚させて固定し、余分な部分を切断します。うまく固定できない場合はマスキングテープなどを使います。

コンデンサのリードやスルーホール周りにフラックスを塗布し、ハンダゴテを概ね350℃に設定します。これは、「基板のパターンとハンダの間に、スズと銅の合金層を形成させるため」の条件である、「およそ250℃で約3秒間の溶融時間」を作り出すために、基板などの母材へ熱が逃げることを考慮するからです。

先ほどのシャドウはんだを思いだしてください

___ ハンダの小手先を母材にあてて温める → 母材の温度がハンダの融点まで上がったのを見極めて糸ハンダを供給する → ハンダ量を見計らい、ハンダの供給を止める → ハンダが馴染んだのを確認して小手先を離す

この一連の動きの中で、4番目の「ハンダが馴染んだのを確認して小手先を離す」作業の中で「およそ250℃で約3秒間の溶融時間」を作り出します。

ですので、「イチ、ニッ、サン」と数えて、小手先を離し、ハンダが綺麗なフィレットが形成し固まるのを確認します。

仕上がりが、水滴のように膨らむ「イモハンダ」になってしまいましたら、吸い取り線ではんだを吸い取りやり直してください。綺麗なフィレット形成の見本は基板上にたくさんあります。

尚、自分はコンデンサのリード線をハンダ付けののちに切断していましたが、ハンダ付けによりつくられる「スズと銅の合金層」は3〜9ミクロンという薄いもので、ハンダ付けの後にリード線を切断すると、合金層に障害が出る恐れがあるため、これを改めました。

= ポイント =

- ■ スズと銅の合金層を形成させるため、半田ごての温度設定は概ね350℃

- ■ コンデンサのリード線の幅とスルーホールの幅とが合わない場合は、コンデンサのリード線を整形する

- ■ コンデンサのリード線切断はハンダ付けの前に行う

- ■ 仕上がりはイモハンダではなく綺麗なフィレットを形成させる

6.FDDや端子類

フロッピーディスクドライブ

フロッピーディスクドライブ(以下FDD)にもアルミ電解コンデンサが使われています。

岩崎氏によれば、不動品のFDDをコンデンサ交換で復活させた経験があるそうです。

なお同時期の同じ機種製品でもFDDに個体差があり、仕様が何種類もあるとのこと。

さらにFDの中にある円盤状の磁気体の位置決めのセンサーがあり、これを動かすと実質的に修正が不可能なため、このセンサーに絡んだ2枚の基板は絶対に動かしてはならないとのこと。

ですので、FDDの分解は極力避け、可動部分への潤滑剤補給と、ヘッドのクリーニング程度に留めるのが無難です。

今となっては5インチのFDDのクリーニングディスクなど、なかなか手に入れられないでしょうが、私はオークションサイト経由で「FDD読み込まず」として出品されたPC-88にクリーニングディスクを使用してみたらFDの読み込みができた、という経験があります。

ですので、FDの読み込みができない場合は、FDDを分解のうえ磁気ヘッドをクリーニングすれば直るかもしれません。その場合はイソプロピル・アルコールなどが有効なようです。

レトロPCに使われていたFDも当然年代物であり、磁気面にカビが発生しているものもあります。

この場合、FDDで読み込みをすると磁気ヘッドの故障を誘発します。とくに磁気面が変形しているFDはFDDの磁気ヘッドを変形させてしまいます。

これらを避けるため、カビなど生えてしまったFDの使用は極力避け、どうしてもデータを読み取りたいなどの場合のみ、FDDを壊してしまう可能性と天秤にかけた上で、磁気体上のカビなどをイソプロピル・アルコールなどで可能な限り除去し行ってください。

もしFDDが壊れてしまった場合、思い切ってFDDを交換するのもありです。

岩崎氏はPC-8801MA2の2HD-FDDの代わりにPC-8801FE2の2D-FDDを移植して使っているそうです(要ジャンパー設定とのこと)。

端子類

以前、RS-232C端子を使いPC-8801とPC-9821(Windows95)でデータ送信を試みたとき、通信が確立されず焦りました。

もしかして、と思い立ち

コンタクトスプレー(接点復活剤)を端子の穴に吹きかけてから、再度通信を行ったら、無事接続が確立できました。

不具合があったときは、こういった端子類の接点不良かもしれません。

7.PC-8801FH|動作確認

88を組み直して、ゲームソフト「バビロン」を使って動作確認します。

さらには「信長の野望/戦国群雄伝」でコンピュータ同士の対戦モードを選択して90分ほど動かしてみました。

大丈夫みたいです。

久しぶりに88を動かすと、フロッピーディスクドライブの動作音が心地いいです。

では皆さんもよき88ライフを。

PC-8801FH電源基板のコンデンサー交換の記事はこちらからどうぞ。

2018.11